24 November, 2006

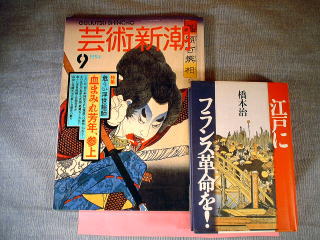

橋本治をこのような形で、読む。

読めば判る本には解説、解題はいらない。判らない奴が判ったからって本を書いても仕方ないじゃないか。と書いてある。

判ってしまった悲哀を、判ったとおりに書いたのが「桃尻娘」シリーズ全5作

江戸時代に市民革命が起きていたらなあ、とは書いていない。江戸に市民革命は起きていた!と書いてある。何故わかんないの学者さんと。

恋の花詞集/橋本治

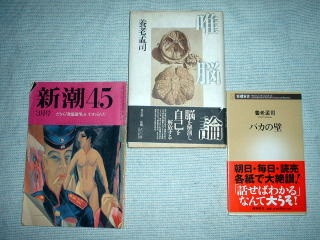

新潮45/90年3月号「大哲学の骨を拾う 感動するのは「心か「脳」か・養老孟司

ここに「音楽を聞いて感動するのも絵を見て心をうたれるのも、実はこれすべて脳の働きによる。だが、人間を解剖してみれば脳はみな同じ。−−感動の哲学的考察はそう簡単ではない。」とのリードではじまる養老孟司による「唯脳論」の解題がある。

自身で言っているのであるから間違いはなかろう。同じように平気で自分の本の解説をする橋本治も似たようなものだ。

「バカの壁」

養老孟司が広く世間で取り上げられるようになった一冊だが、最近知ったが大学入試に彼の本から出題されたり、小論文を書かしたりするらしい。

それで「バカの壁」を読んだ。難解である、大学教授が試験に出すのがよく判る。

多くの教授はバカだから、難解な問題が好きなのである。答えが三つも四つもあると、飛びついて出題する。かつてやさしい解答を難しいものにするのが得意だった「天声人語」の心算なのだろう。「唯脳論」と、それ以前の彼の本のほうがずっと判り易い。

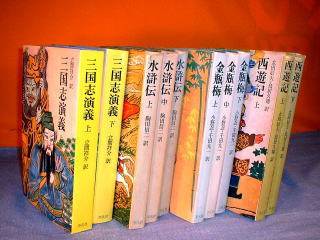

中国古典、四大奇書

三国志演戯・水滸伝・金瓶梅・西遊記

ビジネス書に引用される三国志はたいがいこれ。でもこれを読むと、引用が半知半解なのがよく判る。正義と邪悪は一人の人間に同居しているのが判る。

水滸伝は、時代が下って三国志の構成に習って、梁山泊に結集した108人の英雄列伝。梁山泊は加藤登紀子の両親が京大近くに開いていた居酒屋でもある、まあそこで登紀子と藤本が出来ちゃったのも有名な話。

その水滸伝の生き残り武松の話から始まる水滸伝の裏話とエロ話が金瓶梅。

水滸後伝/東洋文庫

本もそうだが、東洋文庫は面白い。平凡社が延々と発刊しているが、大概は大学図書館と大都市・県立の図書館くらいしか揃っていない。

それほどどうでも良いような本が翻訳され出版されている。学者にとっては、論文のために全訳した本の版元になっている。また、学者が論文に引用するには、東洋文庫は最適なのである、翻訳は確かだし、第一訳者が学会で名の通った人たちなので裏づけにもってこい。

かくして初刷3000部で終わって古書は高値、刷りを繰り返されると大ヒット。

東方見聞録/マルコ・ポーロ/東洋文庫

これは有名。でもこの本以上に原典に忠実に翻訳されたものはない。